电阻率以及电阻率测试

电阻率(Resistivity)是衡量材料抵抗电流流动能力的固有物理量,用希腊字母ρ表示,国际单位为欧姆·米(Ω·m)。作为材料科学和电子工程中的关键参数,电阻率不仅揭示了物质的导电特性,还为电子器件设计、材料性能评估提供了重要依据。

电阻率的本质与特性

电阻率反映了物质对电流阻碍作用的本质属性,其数值取决于材料种类、温度、压力及杂质含量等因素。在温度变化不大的范围内,金属电阻率与温度呈线性关系,表达式为:ρ=ρ₀(1+αt),其中ρ₀为0℃时的电阻率,α为电阻率温度系数。这一特性使电阻温度计成为可能,而某些合金(如锰铜)因电阻率对温度不敏感,常被用作标准电阻。

材料导电性呈现明显梯度:银等金属具有极低电阻率,是优良导体;玻璃、橡胶等绝缘体电阻率极高;硅等半导体则介于两者之间。特别值得注意的是,当铌(Nb)、铅(Pb)等金属及其化合物温度降至几K时,电阻率骤降至零,展现出超导现象,为能源传输等领域带来革命性前景。

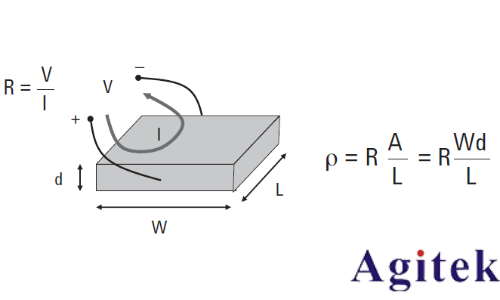

电阻率的计算与单位体系

电阻率可通过电阻公式推导得出:ρ=R·S/L,其中R为电阻,S为横截面积,L为导体长度。该公式适用条件为温度恒定,需注意电阻率本身受温度、磁场等因素影响。

单位体系方面,国际单位制采用Ω·m,表示边长1m立方体的电阻值。常用衍生单位包括Ω·cm和Ω·mm,换算关系为:

1 Ω·m = 100 Ω·cm = 1000 Ω·mm

电阻量级换算:1 MΩ = 10³ KΩ = 10⁶ Ω

电阻率与电阻的辩证关系

电阻率与电阻是描述电流阻碍作用的两个不同维度:

电阻率:材料固有属性,反映单位体积对电流的阻力

电阻:导体具体参数,与材料(ρ)、长度(L)成正比,与横截面积(S)成反比

导体电阻由R=ρ·L/S决定,与外加电压和电流无关,这一特性在电路设计中至关重要。

电阻率测试技术体系

电阻率测试分为体积法和表面法两大类,均需精确控制测试条件以消除误差:

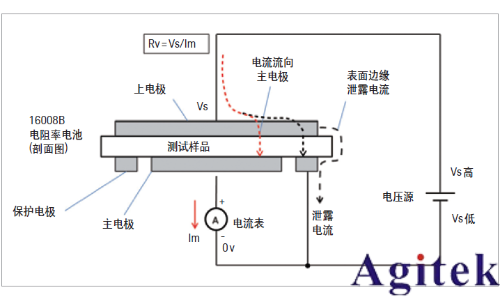

体积电阻率测试

采用三电极配置(图1),通过测量样品厚度(STH)和有效面积(EAR)计算:

rv = (EAR/STH) × (Vs/Im)

其中Vs为施加电压,Im为测试电流。保护电极设计有效隔离了表面泄漏电流,确保测量精度。

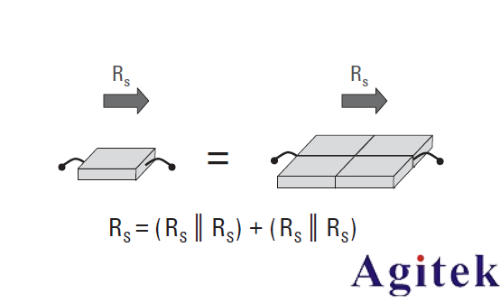

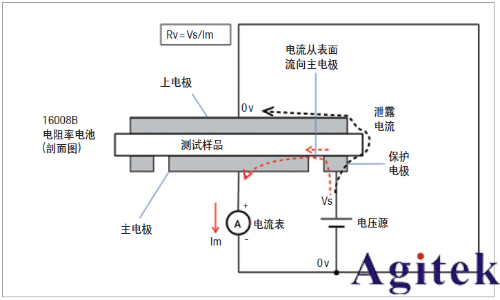

表面电阻率测试

采用环形电极配置(图2),通过有效周长(EPER)和间隔长度(GLEN)计算:

rs = (EPER/GLEN) × (Vs/Im)

护环电极结构将表面电流与泄漏电流分离,实现高精度测量。

测试支持功能优化

现代电阻率测试系统集成多项关键功能:

时间控制:遵循ASTM D257标准,通常在施加激励信号60秒后进行测量,确保绝缘材料电阻率充分稳定

环境补偿:同步记录温湿度数据,建立多参数对比数据库

动态监测:趋势图显示电阻率随时间变化曲线,直观反映材料响应特性

应用前景与挑战

电阻率测量技术广泛应用于:

半导体材料掺杂浓度评估

绝缘材料老化分析

超导材料临界温度测定

纳米材料导电机制研究

随着5G通信、量子计算等新兴领域发展,对电阻率测量的精度(达pΩ级)和频域特性提出更高要求,推动测试技术向智能化、微型化方向演进。

电阻率作为材料科学的"基因密码",其精确测量与深度解析将持续推动电子信息技术革新,为新材料开发提供关键理论支撑。

技术支持

关注官方微信

关注官方微信